Comincia da qui:

Le ragioni e i motivi di questo spazio web sono tutte in landscape. Qualcosa sull'autore si trova in about (bio e info). La sezione che più ci piacerebbe fosse letta è senza dubbio terre alte. Se arrivi qui dai social probabilmente sei passato da qualcosa che assomiglia a one-hot. Di seguito le sezioni di geo360, fatti spazio ed entra pure, oppure comincia caricando l'ultimo articolo pubblicato su geo360.

Cosa c’è dentro geo360

Qui sotto gli articoli di geo360 disposti in ordine cronologico secondo la data di pubblicazione, indubbiamente si può partire anche da qui:

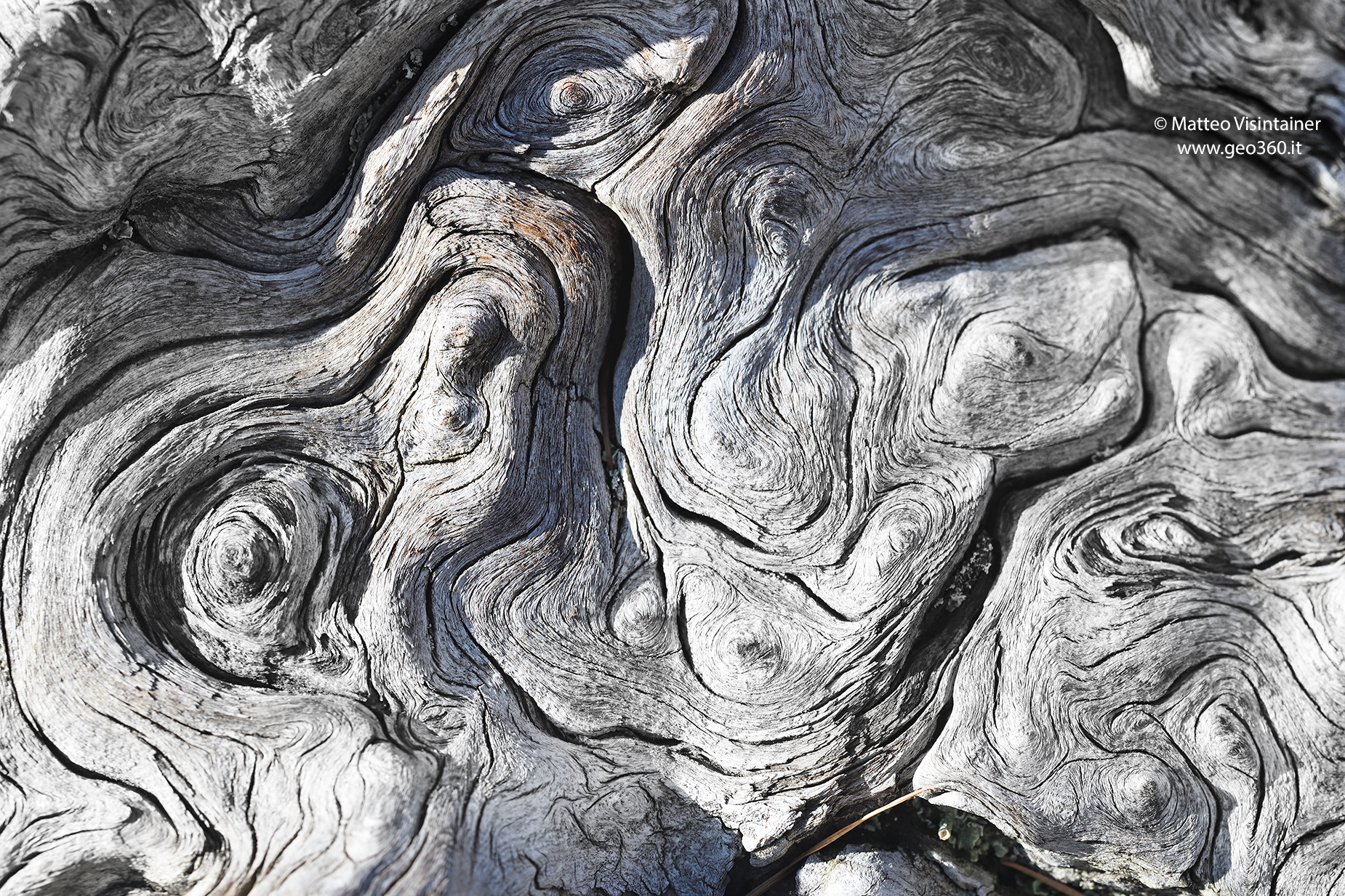

Tutte le immagini e i loro diritti sono riservati - Matteo Visintainer